Habacuc 2:5 {un hombre físicamente capacitado es soberbio]

Vi a un muerto. Lo vi a los ojos. Esos ojos que estaban a punto de

apagarse. Supe al instante que (él) no tenía fuerzas para sostenerme la mirada.

¡Él también lo sabía!

Hizo una mueca, o quizá un acto involuntario de contrariedad, pero lo

que le salió fue un gesto penoso. Adiviné sus temores: me apresuré a decirle

que no había razones para disculparse. Mucho antes habíamos hablado de este

tema. Tiempo atrás cuando ambos estábamos llenos de vida: ¡soberbios! Nuestra

relación siempre se basó en un constante desafío, llevando al límite nuestros temperamentos,

enojarse era ceder. Bien claro tenía que: mostrarle cualquier indicio de misericordia

solo iba a empeorar su ánimo, aunque no tardé en darme cuenta de que esta situación le había cambiado

de manera drástica.

¡Estoy hablando con un muerto!, pensé; y me sentí muy

avergonzado por ello. Él era más que un amigo, como imaginarme eso en su

presencia.

Me dijo entre balbuceos que eso que le estaba pasando no se lo deseaba

a nadie; ni a su peor enemigo (palabras textuales de quién siempre se jactó de no usar frases comunes). No se refería a la muerte, que cuando viene de

sorpresa, le causa más dolor a los seres queridos que al pobre muerto. Eso ya

lo habíamos hablado harto, cuando en uno que otro velorio veíamos a la viuda o

a los huérfanos llorar desconsoladamente, mientras el difunto parecía que se

hacía el importante, detrás del vidrio, en la aciaga urna.

Sufrió mucho, pero lo que más le atormentaba en los momentos de lucidez

era la incertidumbre. “Fulanito murió de cáncer, a sultano lo mató el vicio, a

perencejo un infarto; en cambio a mí, ese empeño de la muerte en jugar conmigo,

esta paulatina descomposición de mi cuerpo, que me ha llevado al hartazgo y

rotundo rechazo de los placeres de la vida, de los cuales siempre me jacté:

comer, beber, dormir: todo me molesta, me asusta, me obstina, me hace desear la

muerte. Sabes qué: estos días en cama me han dado mucha tela, cuando me

recuperé voy a escribir una novela”: ambos sabíamos que mentía.

Lamentó no haberse muerto en aquel accidente de tránsito. Divagaba. Me

habló de cuando el paro, no sabía porque ahora no se podía sacar de la mente la

imagen de aquel colega ahorcado. En la Comunidad Cardón, diciembre 2002, enero

2003, cómo un sitio tan tranquilo se convirtió en un infierno. Terror

psicológico. Niños expulsados de la escuela por militares, vecinos evacuados a

la fuerza; desprecio, rabia, suicidios. Lo que más nos dolió fue como las

familias que no se unieron al paro retornaron a su rutina tan tranquilos,

normales: extraños.

“Esta incertidumbre de no saber lo que tengo. Esta pensadera ya me

tiene muerto en vida". Él que no era ni sentimental ni creyente, que nunca le

tuve apego a la vida, es decir; asumió desde hace mucho tiempo la muerte como

algo natural. Eso sí, correcto al ciento por ciento. Ético, ajeno a lo

inmoral.

“Si tan solo supiera que tengo: cáncer, sida, cualquier enfermedad terminal: me pegara un pepazo. Pero los médicos, los exámenes, los escáner; dicen que no

tengo nada. No sé si para darme ánimo, comentan que hay quienes un día

simplemente se siente bien, se paran y se van a su casa, a seguir con su miserable

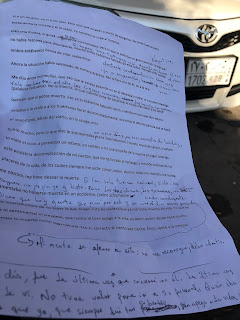

vida, normales, desgraciados. Mi mente se aferra a ello, si esos débiles

superaron esto, yo también. Pero a la siguiente recaída, todo empeora. No me

reconozco, debo admitirlo”.

Ese día fue la última vez que le vi, que conversamos. No tuve valor para

ir a su funeral. Quién iba a pensar que yo, tan soberbio, tan fuerte; me iba a

sentir tan acabado por su muerte. Por algo tan natural. Para morirse lo único que

hace falta es estar vivo. Yo que siempre me jacté de usar frases comunes para reírme

de la vida. ¡No me reconozco!, debo admitirlo.